![]()

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年6月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

こどもの病気の記事一覧

冬になり寒くなると子どもはよく鼻水を出します。

(もちろん大人もありますが)

その原因は様々で、風邪をひいていることもあるでしょうし、アレルギー性鼻炎の可能性もあります。

寒暖差が大きいだけでも鼻水がでることもあります。

じゃあ鼻水の対応は?

原因によって違ってくるので、一概には言えませんが基本的に鼻水が少し出ているくらいなら様子を見て良いというのが私の考え。

ただ、鼻水が増えすぎると...

『鼻がつまってよく眠れない』『ミルクや授乳が飲みにくい』『咳もでてきた』

などという症状がでてくることがあります。

特に小さいお子さんは自分で鼻を出すことも難しいので、症状が強くなりがちです。

ひとつ言えるのは、こういった症状がある時、鼻を吸ってあげるのは間違いなく良いことです。

鼻の手前の方に粘っこい鼻水がつまって、それを取るだけでも楽になることは結構あります。

もうひとつ。

『青洟(アオバナ)』が出るというのも病院を受診される理由としてとても多いです。

黄色かったり、緑色だったりするドロドロの鼻水ですね。

こういった鼻水は主に白血球がウィルスや細菌と戦った残骸のようなものです。

つまり青洟はウィルスによる風邪の時にでも出ます。

『青洟は風邪の治りかけ』的なことを言われることもあります。

ただし、風邪から副鼻腔炎まで起こして青洟が出てることもあり...

しかし、『青洟=副鼻腔炎』ではありません。

なので、青洟があればすぐ抗生剤というのは良くない。

副鼻腔炎でも軽いものなら自然と治ることだってよくあるわけで。

もちろん副鼻腔炎の時にも青洟はでますが、逆に出にくくなっていることもありますのでその辺りはなかなか難しい。

後鼻漏といって鼻水がのどに流れ込んで咳がでてるけど、前の方から鼻を見てもあまり悪くないってこともよくあります。

なんだか結論があるようなないような文章になってる気もしますが...(^^;)

じゃあ鼻水はどこまで病院に行かず、家で様子をみても良いのか?

なかなか難しい問題です。

上に書いたように『咳が多い』『鼻づまりで苦しそう』『授乳やミルクが上手く飲めない』などの症状があれば受診をお勧めします。

青洟も少量なら良いですが、ズルズルと大量にでている場合は受診された方が良いかと思います。

結論をまとめようとしましたが、年齢やアレルギー性鼻炎があったりなかったりでも変わってくるので、なかなか簡単には書けませんでしたm(__)m

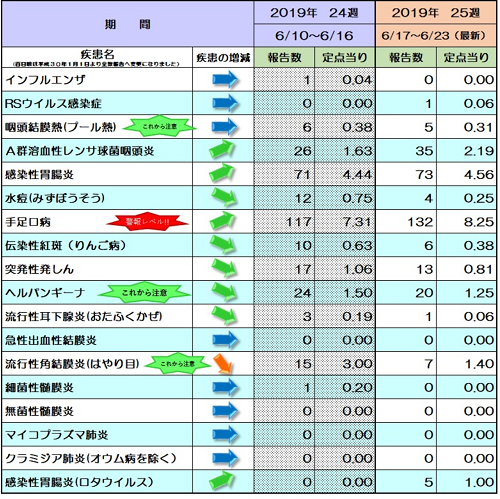

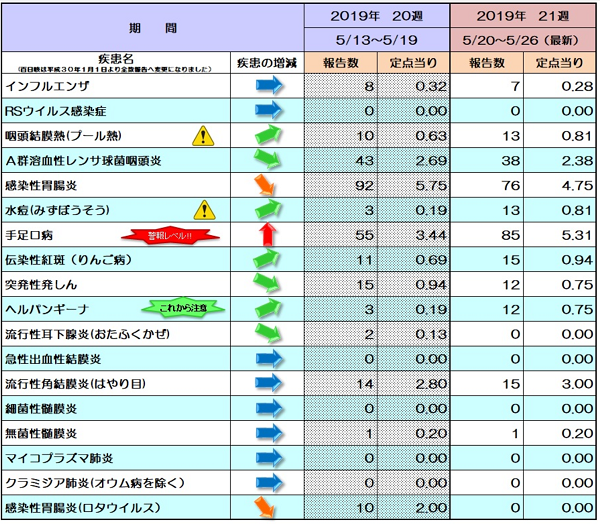

またまた熊本市ホームページより

まだまだ手足口病流行ってますね((+_+))

手足口病、ヘルパンギーナと最近ブログを書いたので、『夏風邪』のもう一つ、『咽頭結膜熱(プール熱)』について書いてみます。

咽頭結膜熱の原因はアデノウィルスというウィルスです。

アデノウィルス自体は夏に限らず、1年を通じて見られるウィルスなのですが、特に夏になると咽頭結膜熱という形で流行します。

プールの水を介して流行するとされ、"プール熱"とも呼びます。

症状としては、名前の通りで、『咽頭(のど)』の痛み、『結膜(目)』の炎症による眼脂(めやに)、眼痛、流涙、そして『熱』。

並べて『咽頭結膜熱』ですね。

だいたい3~5日程度症状が持続すると言われています。

アデノウィルスは検査キットがありますので、のどや目から検査することで診断は可能です。

治療は基本的に解熱剤などの対症療法です。

目の症状が強い時には眼科での治療をお勧めすることもあります。

このアデノウィルス、飛沫感染(咳などでうつる)、接触感染でうつります。

そして、消毒液などにも結構強いと言われます。

とはいってもタオルや食器などを共用しないこと、手洗いはもちろん重要でしょう。

プールを介して流行するので、プールの塩素濃度を適正にしなくてはなりません。

(これは個人では無理ですが(^-^;)

手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱とも大人も気をつけなくてはなりません。

子ども達も、夏休みまであと少し、中体連もあっているようで、体調には気を付けて(^^)/

熊本市ホームページより

前々回のブログでも書きましたが、相変わらず警報レベルの手足口病。

たしかにまだまだ多い印象です。

それとともに最近はヘルパンギーナが増加してきてそうな感じですね。

この時期になると毎年書いている気もするし、前々回も書いてますが『手足口病』『ヘルパンギーナ』『咽頭結膜熱』の3つを『夏かぜ』と呼びます。

で、ヘルパンギーナですが、主にエンテロウイルスが原因になります。

特徴は突然の発熱と咽頭痛。

のどは手足口病と同じように水ぶくれができます。水ぶくれが潰れると口内炎のようになり痛みが強いのも特徴です。

のどの所見が手足口病と似ているので、手足の皮疹の有無が診断につながります。

治療も手足口病と同じく、基本的には解熱剤などの対症療法のみです。

感染力が強いのも同じ。2~4週間程度は便からウィルスが排出されるので、感染予防が長めに必要なのも同じ。

特に出席停止の決められた期間もないので、『発熱などの症状がおさまって、元気になれば登園・登校OK』というのまで同じです。

なので、症状とのどの見た目で『ヘルパンギーナ』と診断された後に手足に皮疹が出てきて、実は『手足口病』だったということもあり得るのですが、特に治療法も変わらないのであまり問題ありません。

大人でもかかることがあるのも同じですので、お気を付けくださいね~(^^)/

書いてることがほとんど手足口病と同じなので、目新しくない記事でした(*_*;

熊本市のホームページより

手足口病が警報レベル。

たしかに最近よく診ますね。

手足口病、咽頭結膜熱(プール熱)、ヘルパンギーナの3つを『夏風邪』とも呼びます。

手足口病はその名の通り、手・足・口に症状が出る病気です。

エンテロウィルスやコクサッキーウイルスというウィルスが原因となります。

典型的には手のひらや足の裏、口の中に水ぶくれのような皮疹がでます。

特に口の中の水ぶくれが潰れると、口内炎のようになって痛みが強くなることもあり食事が食べられなかったり、唾を飲み込むのも辛くなることがあります。

お熱が上がることもよくありますが、高熱が長く続くことは多くありません。

手足のぶつぶつ、口の中の見た目で診断します。特に検査もありません。

口の中が痛いので、味の濃ゆいものや、辛い物はしみて痛いです。

なので、味の薄いもの、飲み込みやすいものをなるべく摂取してもらうようにいつも説明します。

口内炎ができたときに辛い物をしみますよね(*_*;

ウィルスですので、当然抗生剤なんか効きませんし、自然と治るのを待つしかできません。

通常は痛み止め、解熱剤を使うくらいです。

で、この病気がやっかりなのが、人にうつしちゃうことです。

感染力はかなり強いですので、特に乳幼児が保育園で集団感染することがあります。

2~3週間くらいは便や唾液の中にウィルスがいると言われていますので、オムツの処理や食器などには気をつけなくてはなりません。

基本的な登校、登園許可の基準は

『発熱などの症状が治まって、全身状態が良ければ登校・登園可』という感じです。

元気になったらOK!って感じですね(^-^;

学校や幼稚園・保育園によって独自に登校・登園許可書が必要だったりもしますので、それはご注意を(^-^;

感染力が2~3週間もあるので、その間ずっと休ませるのはあまり現実的じゃないわけです。

ちなみに大人が罹ることもあり、その場合は症状がかなり強く出ることが多いですので、親御さん方もご注意下さいm(__)m

先日とある医学系の冊子を読んでいた時、これを発見。

『ミルク性中耳炎』ってあまり一般的な名前ではないと思いますが、説明してみます。

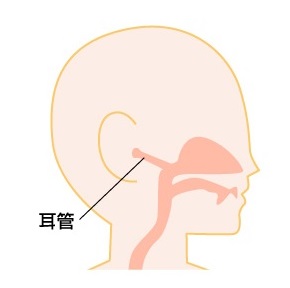

簡単に言うと、ミルクを飲むときに体勢によって耳管という鼻と耳をつなぐ管を通して中耳にミルクが入ってしまい、中耳炎を起こすというものです。

耳管と中耳炎について当院HPの中耳炎のページに図解もありますので、ご参照ください。

⇒『中耳炎のページへ』

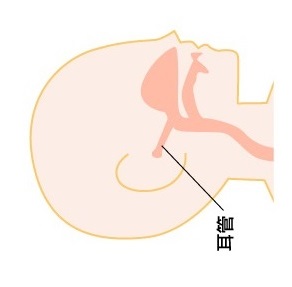

特に寝た状態(横抱き)でミルクを飲ませると、角度によって耳管の方向にミルクが流れやすくなるというわけです。

縦抱きの状態

⇓

横抱きの状態。

確かに耳の方に流れていっちゃいそうですね。

頭の位置によって起こる中耳炎ということで、『頭位性中耳炎』とも呼ばれます。

しかし、ここで一つ疑問点。

中耳炎で耳鼻科を受診した時に

『鼓膜の奥にミルクが溜まって中耳炎を起こしてます』

なんて言われたことがある人ってあまりいないのではないでしょうか?

いくつか論文も調べてみましたが、横向きでミルクを飲んでも中耳炎は増加しないという報告もあります。

結論を言っちゃうと、ミルクを飲むときの体勢よりも飲んだ後の逆流の方が問題のようです。

小さな子は胃の内容物が逆流しやすく(胃食道逆流)、その逆流したものが中耳炎の原因となるわけです。

実際に中耳炎で鼓膜切開をして、中を調べると胃酸の成分が認められたという報告もあります。

なのでミルクを飲んだ後にはすぐに横にせずに、しっかりゲップをさせることは大事だと思います。

ちなみに、このミルク性中耳炎の予防の為、縦抱きでもミルクを飲ませやすいように角度を変えたような哺乳瓶があります。

耳鼻科の学会の展示にも出店していて、たしか耳鼻科医が監修したとかいう宣伝文句でした。

そして私もまんまと購入して使用しました(^-^;

哺乳瓶によって中耳炎が完全に防げるわけではないのですが、デザインも可愛く、角度がついていて親がミルクをあげるのが楽だったので良かったです(^^)

ちょっと前の話になりますが、『小児急性中耳炎診療ガイドライン』が改訂になり2018年版となりました。

2013年版から5年ぶりの改訂となりましたが、あまり変わってない印象です(^-^;

その中で大きな変更点としては

①ガイドラインの使用を耳鼻医から小児急性中耳炎に携わるすべての医師へ広げた。

例えば重症の急性中耳炎ではこれまでのガイドラインだと『鼓膜切開+抗生剤投与』と書いてあったのですが、今回から『鼓膜切開が可能な環境では実施を考慮する』という風に追記がされました。

つまり耳鼻科医以外の鼓膜切開ができない医師にも使いやすいガイドラインにしたわけです。

②治療を開始して改善があったかどうかの判断について

これまでは『抗生剤投与3日後』だったのが、今回は『抗生剤投与3~5日後』と幅が広がりました。

まぁ抗生剤が必要な急性中耳炎で3日間だけの投与で終了することは少ないですし、実際の現場では必ず3日後に効果を判定するということはないでしょうから。妥当な変更でしょう。

ちなみに、使用する抗生剤は変更ありません。

軽症ではまず『アモキシシリン(ワイドシリンなど)』。

中等症や軽症でもアモキシシリンで効果が薄い場合は『アモキシシリン高容量投与』、『クラブラン酸カリウム・アモキシシリン合剤(クラバモックス)』、『セフジトレンピボキシル(メイアクト)』。

それらで効果がない場合や、重症の場合は『セフジトレンピボキシル高容量投与』、『トスフロキサシン(オゼックス)』、『テビペネムピボキシル(オラペネム)』。

結論

今回のガイドライン変更によって治療が大きく変わることはないと思います。特に耳鼻科医は。

ちなみに、ガイドラインはあくまでも『おおまかな』指針であって、患者さん個人個人によって治療の仕方は変わりますから100%守る必要なんてありません。

しかし明らかに逸脱しすぎている場合はやはりおかしいです。

例えば、この前生後4か月くらいの子どもに対してトスフロキサシン(オゼックス)を1週間いきなり処方してる病院がありました。熱もなく、機嫌も悪くない軽度の中耳炎だけなのに(-.-)

ガイドライン通りに治療を考えると、まずは抗生剤を使わずに経過を見るレベルです。

ガイドラインという『基本』を全く無視するのは問題外ですが、患者さん個人個人に合わせた『応用』も必要になるのが実際の臨床現場。

中耳炎に限らず、ガイドラインは上手に使うことが大事ですね(^^)/

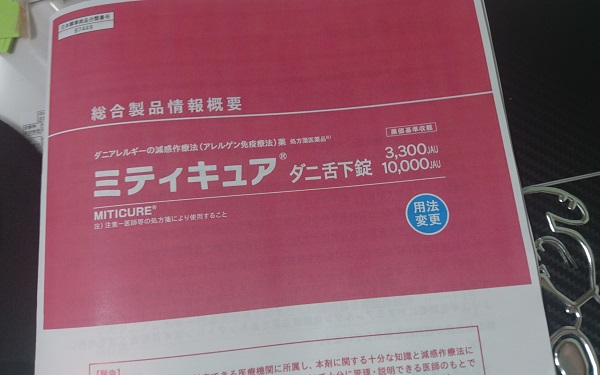

ダニアレルギーの舌下免疫療法薬のミティキュアが小児にも適応となりました(^^)/

舌下免疫療法の詳しい説明は⇒コチラをどうぞ

これまでは12歳以上にしか適応がありませんでしたので、アレルギーの検査でハウスダストやダニが陽性に出ても基本的には対症療法と抗原回避しかできませんでした。

(皮下注射の減感作療法というのもありますが、なかなか大変)

しかし、舌下免疫療法は根本的な治療になり得る治療法ですので、小さなころから治療した方が将来的にも良いわけです。

ただ、毎日お薬を舌下(ベロの下)に入れて、1分くらい保持して飲み込むというのを毎日しなくてはなりませんし、その前後2時間くらいは激しい運動も控える必要があります。

そしてなんといっても最低2~3年は続ける必要があります。

そういった注意点を守れることが治療の大前提です。

なので、小さい子に治療する場合は親御さんの負担も大きいかと思います。

非常に良い治療だと私も思いますし、全国的にもどんどん行われています。

小児適応になって今後さらに広まるでしょう。

小さなお子さんでも1年中鼻水に悩まれていれば、一度ご相談を(^^)/

まずはアレルギーの検査をして、治療を一緒に考えましょう!

ちなみにスギアレルギーの舌下免疫療法もそろそろ小児適応になりそうですが、なんか手間取ってるようです(^-^;

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日